土量計算とは?

計算方法やドローン測量の概要をわかりやすく解説

目次

土量計算は、建設現場の工程管理や積算に欠かせない業務ですが、土の状態や変化率など多くの要素を踏まえる必要があり、担当者の負担が非常に大きく、経験が浅いと精度を保つのが難しい作業です。切土・盛土のバランス調整や積算方法の選択など、経験によって精度が左右される場面も少なくありません。

近年は、精度向上と作業効率を目指してドローン測量の活用が広がり、土量計算のあり方も変わりつつあります。

この記事では、基本的な考え方から計算方法までをわかりやすく解説していきます。

土量計算とは

建設現場では、地形をどの程度削り、どれだけ土を搬入・搬出するのかを把握しておく必要があります。その判断の軸になるのが土量計算です。現場の形状や土の状態から体積を求め、工程やコストの見通しを立てていきます。

数値の精度は作業計画に直結するため、基本概念を理解しておくと手戻り防止や現場判断がしやすくなります。

土量計算の目的・必要なシーン

土量計算は、造成工事や道路工事、宅地開発、河川・ダム工事など、地形を扱うあらゆる現場で欠かせない作業です。

たとえば造成なら敷地全体の高さを整えるため、どれだけ土を削り、どれだけ盛るのかを事前に把握しておく必要があります。道路工事では、法面の勾配や路体構造に合わせて体積を算出し、重機の手配や工程を組み立てていきます。

現場で必要になる判断は多岐にわたり、土量計算はその基礎になります。

- 造成地の高さ調整や切土・盛土の方針決定

- 道路や造成の断面設計に伴う数量計算

- 土工事の積算(工事費・運搬費、残土処分費など)

- 重機(バックホウやブルドーザー等)の手配計画

- 残土の搬出量、購入土の搬入量算定

こうした情報は、工事全体の計画だけでなく、現場での段取りや重機手配にも直結します。

数値ミスは手戻りの大きな原因になり、工期の遅延に繋がりやすいため、「最初の判断を支える土台」として極めて重要です。

土量計算書とは

土量計算書は、算出した体積や計算過程をまとめた資料です。切土・盛土の数量、利用した土量変化率、計算方法などが整理され、発注者とのやり取りや数量確認にも使われます。

形式は現場や会社ごとに異なりますが、内容の流れが論理的かつ分かりやすく、誰が見ても計算過程を追いやすいことが求められます。

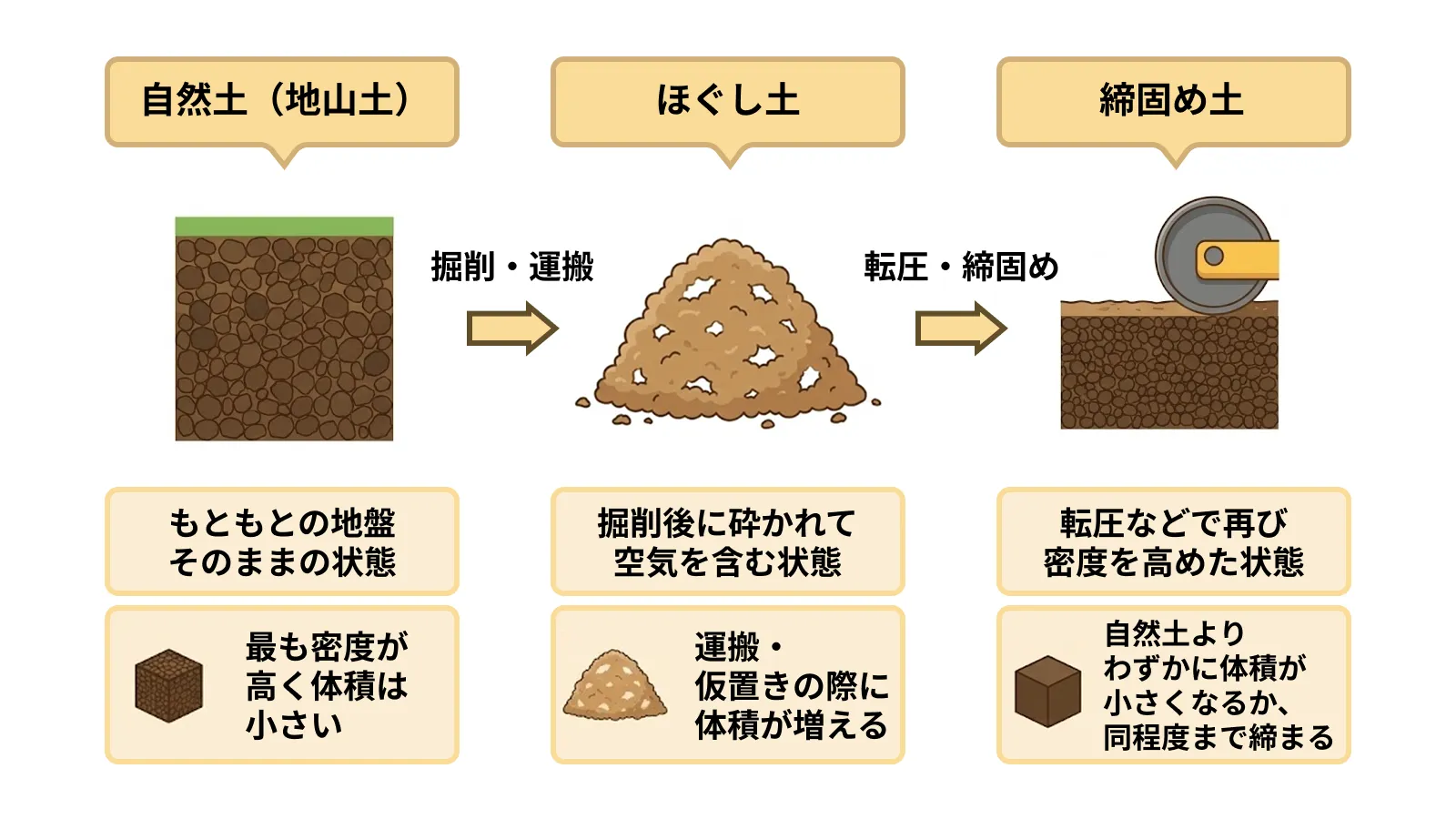

土量計算に必要な土の状態

同じ土でも、状態が変わると体積が大きく変化します。現場では「自然土」「ほぐし土」「締固め土」を区別して扱うため、どの状態を基準に数量を求めるのかを把握しておく必要があります。

ここでは3つの状態を解説します。

自然土(地山土)

自然土は、掘削前の地盤そのままの状態です。粒子同士が密に詰まっているため、体積は3つの状態の中で最も小さく、切土量を算出する際の基準となります。

そのため、現場の元の地形を正しく理解しておくことが前提になります。

ほぐし土

掘削した土は空気を含んで膨らみ、体積が増えます。この状態がほぐし土です。

運搬量や仮置き場を考える際は、この膨らんだ状態を基準にする必要があります。自然土と比べて体積が大きくなるため、数量を誤ると車両手配や残土処理に影響が出やすい部分です。

締固め土

盛土や埋め戻しでは、転圧して密度を高めた締固め土が基準になります。ほぐし土に比べると体積は減りますが、自然土とまったく同じ密度で落ち着くわけではありません。

締固め度の指定や現場の含水比によって仕上がりの体積が変わるため、施工条件とセットで判断する必要があります。

土量計算に必要な主要な変化率

前章で触れたように、土は「自然土」「ほぐし土」「締固め土」と状態が変わることで体積が大きく変わります。土の状態変化に伴う体積の変化を計算に反映させるため、現場では以下の土量変化率を用いて数量を調整します。

この変化率を理解することが、切土・盛土の計画精度を上げ、実際の運搬量やコストのズレを抑える鍵となります。

ほぐし率「L」

ほぐし率とは、自然土を掘削したときにどれだけ体積が増えるかを示す値です。

土が空気を含んで膨らむため、自然土に対して1.1~1.3程度の値が使われることが多く、粘性土か砂質土かでも変わります。運搬量を見積もる際は、この膨らんだ状態で数量を算出します。

締固め率「C」

盛土や埋め戻しで転圧した際、自然土の体積に対してどれだけ体積が減るか(締まるか)を示す数値です。

一般的には自然土を基準に0.9前後の値が使われますが、土質・含水比・指定の締固め度によって変化します。盛土の仕上がり高さや層厚を検討する際に欠かせない指標で、施工条件とセットで判断する必要があります。

土量計算変化率

ほぐし率と締固め率の関係を整理し、切土から盛土まで一連の流れで扱うための調整値が土量計算変化率です。

たとえば、自然土を掘削したあとに転圧して盛土に用いる場合、自然土→ほぐし土→締固め土という変化を一つの数値で整理することができます。状況に応じて適切な変化率を選ぶことで、数量の過不足を抑え、残土処理や搬入の計画にもズレが出にくくなります。

土量計算で使う土工の区分

土量計算は、扱う土の状態だけでなく「どの工程で扱う土なのか」を整理しながら進めます。

現場では、土工事をいくつかの区分に分けて数量を算出するため、それぞれの考え方を理解しておくと計算の流れがつかみやすくなるでしょう。

切土

地盤を計画高さまで削って整形する作業です。自然土を基準に体積を算出し、どれだけ削る必要があるかを把握します。

道路や造成の高さ調整で多く用いられ、ほぐし率と組み合わせて「切土後に発生する土量」を見積もる場面も出てきます。

盛土

所定の高さに達するよう土を積み上げる作業です。締固め土が基準になるため、盛土に必要な体積は「仕上がった後の密度」を前提に考えます。

ほぐし土を使う場合は、締固め率で体積を調整してから数量を算出します。道路の路体や造成地の整地など、幅広い工事で扱われます。

埋め戻し

基礎工事や配管工事で掘った部分を元の高さまで戻す作業です。施工後に沈下が起きないよう、締固め度の指定に合わせて転圧しながら土を戻すのが一般的です。

使用する土が自然土かほぐし土かで体積が変わります。

掘削

基礎や造成の初期段階で地盤を掘る作業です。切土と似ていますが、「形状に関係なく必要な空間を確保する」という性質を持ち、基礎ピットや管渠の施工でよく用いられます。

掘削後に生じた土はほぐし土の状態になるため、運搬量の見積もりでは膨張を踏まえて計算します。

残土

切土や掘削で発生した土のうち、再利用せず搬出が必要な部分です。残土の量は、切土量・盛土量・埋め戻し量を整理して初めて算出できます。

土の状態によって膨らみ方が変わるため、ほぐし率を踏まえた数量で搬出計画を立てる必要があります。

土量計算の基本的な計算式

土量計算の出発点は、地形の高さや層厚をもとに体積を求めるシンプルな式です。もっとも基本となるのは 「体積 = 面積 × 厚さ」 という考え方で、造成地の高さ調整や掘削量の算出など、さまざまな場面で使われています。

実務では、自然土・ほぐし土・締固め土の違いを反映させるため、前章で触れた変化率を掛け合わせて数量を調整します。たとえば掘削後の運搬量を検討する場合はほぐし率「L」、盛土の仕上がりを見込む場合は締固め率「C」といった形で使い分けます。

土量計算は複雑に見えますが、基本式の理解を軸にすると各計算方法の仕組みがつかみやすくなります。

土量計算方法の種類と例題

土量計算にはいくつかの算出方法があり、代表的なのが「平均断面法」と「メッシュ法」です。どちらも地形の特徴を踏まえて体積を求める方法ですが、扱うデータの細かさや計算の手間が異なります。

ここでは、それぞれの概要と特徴を整理しつつ、簡易な例題を使って計算の流れを確認していきます。

平均断面法

2つの断面の面積を平均し、その区間距離を掛け合わせて体積を求める方法です。道路工事など、断面が比較的なららかな現場でよく使用されます。

断面形状の差が大きくならければ精度が安定し、紙面上でも計算しやすい点が特徴です。また、複数区間をつなぎ合わせることでも、全体の体積が比較的簡単に把握できるという特徴もあります。

【計算式】

体積 =( A₁ + A₂ )÷ 2 × L

- A₁:手前側の断面積

- A₂:奥側の断面積

- L:断面間の距離

例題

ある区間で、手前の断面積が 20㎡、奥側の断面積が 28㎡、断面間距離が 10m の場合、体積は次のように求めます。

条件

| 項目 | 値 |

|---|---|

| 手前断面積 A₁ | 20㎡ |

| 奥側断面積 A₂ | 28㎡ |

| 距離 L | 10m |

計算式

- 断面の平均 =(20 + 28)÷ 2 = 24㎡

- 体積 = 24 × 10 = 240㎥

メッシュ法(柱状法)

敷地全体を一定間隔の格子(メッシュ)に分割し、各メッシュの高さから体積を積み上げていく方法です。柱を立てるように体積を計算するため「柱状法」とも呼ばれます。

複雑な地形の現場で有効で、3Dデータやドローン測量と相性が良い手法です。

メッシュが細かいほど地形の凹凸を反映しやすく、平均断面法よりも精度を高めやすい点が特徴です。

【計算式】

体積 = メッシュ面積 × 高さ × メッシュ数(またはメッシュごとに個別計算)

例題

2m × 2m のメッシュで区画された範囲について、高さ差(計画高 - 現況高)を各メッシュで計測したとします。

条件

| メッシュ番号 | 高さ差(m) |

|---|---|

| ① | 0.5 |

| ② | 0.7 |

| ③ | 0.4 |

| ④ | 0.6 |

メッシュ1区画の面積は 4㎡( 2m × 2m )です。

計算式

- ①:4 × 0.5 = 2.0㎥

- ②:4 × 0.7 = 2.8㎥

- ③:4 × 0.4 = 1.6㎥

- ④:4 × 0.6 = 2.4㎥

合計体積は 2.0 + 2.8 + 1.6 + 2.4 = 8.8㎥

メッシュ法は細かい凹凸まで拾いやすいため、実況に近い体積を算出したい場面でよく用いられます。ドローン測量で生成した点群データとも親和性が高いため、近年採用される機会が増えている手法です。

土量計算を行うときの注意点

土量計算は、基本的な式さえ理解していれば一見シンプルに思えますが、現場では小さな認識違いが大きな誤差につながることがあります。

ここでは、実務で起きやすいトラブルや注意点を紹介しつつ、計算の精度を保つためのポイントを紹介します。実務担当者の負担を増やさないためにも、現場では以下の点に特に注意が必要です。

土の種類によって変化率が大きく異なる

同じ体積の土でも、土質(粘性土、砂質土、礫質土)によって膨らみ方・締まり方が大きく変わります。

計画段階で土質を把握し、適切な変化率を使わないと、運搬費・残土処分費の大きなズレに直結します。

特に粘性土と砂質土では膨張の傾向が異なり、現場で誤差が出やすい部分です。以下は代表的な変化率の傾向をまとめた一覧です(一般的な目安)。

| 土の種類 | ほぐし率(L) | 締固め率(C) |

|---|---|---|

| 砂質土 | 1.05~1.20 | 0.90~0.95 |

| 粘性土 | 1.15~1.40 | 0.85~0.95 |

| 礫質土 | 1.05~1.15 | 0.95前後 |

参考:第1編 共通工 第1 土工 1-1 土質の分類|林野庁

自然土・ほぐし土・締固め土の状態を混在させない

土量計算では、どの状態を基準に数量を出しているのかを明確にしないと整合性が取れなくなります。

自然土の体積で切土量を求めた後に、ほぐし土の数量をそのまま盛土量として扱ってしまうと、計画上のバランスが崩れ、大幅な購入土の不足や過剰な残土の発生に繋がります。埋め戻しや盛土の計画では「締固め後の体積」で判断する事が重要です。

特に、残土量や搬入量を決める場面では状態を取り違えると手配が大きく変わるため、現場の情報と計算条件を必ず一致させるようにします。

切土と盛土のバランスを確認する

切土量と盛土量のバランスは、工程・コストにも直結します。

切土が不足すれば盛土材の搬入が増え、逆に切土が多ければ残土の搬出量が増えます。どちらも運搬費に影響するため、早い段階で数量を確認しておくと安定した工程が組みやすくなります。

地形が複雑な現場では、平均断面法だけでは判断すると誤差が大きくなる場合があるので、メッシュ法やドローン測量の点群データなどを活用して、搬入・搬出が最少となる計画高さを探ります。

従来の土量計算の課題

紙面上や現地の簡易計測を前提にした従来の土量計算は、一定の精度を確保できていた面がある一方で、現場条件や担当者の経験に影響されやすい面がありました。また、現場の実務担当者には以下の大きな負担を強いてきました。

誤差が大きくなりやすい

複雑な地形や広大な区間では、限られた測点だけで形状を把握する従来の方法では、どうしても実際の凹凸を取りきれない部分が出てきます。

平均断面法は扱いやすい反面、細かな地形変化を反映しにくく、結果として最終的な切土・盛土量の差(手戻り)を生む原因となっていました。精度を確保するには測点を増やす必要がありますが、作業負担が大きくなる点が大きな課題でした。

作業者によるばらつきが出る

数量の取り方や断面線の引き方は、担当者の経験値に左右されやすい作業です。

読み取りの誤りや判断の違いによって結果が数%変わることもあり、工事全体の計画に影響します。特に大規模造成では、複数の担当者が関わるほど数値の整合性を取るための手間が増大し、再確認の工程が発生しやすくなります。

変更(設計修正)に弱く、再計算のコストが高い

従来の方法だと、設計変更が入るたびに図面を修正し、数量を再計算する必要がありました。

計画の初期段階では変更が頻繁に起きるため、従来方式では都度手戻りが発生し、工程調整や数量管理が追い付きにくいことがよく起こっていました。

土量計算を簡単に行うならドローン測量がおすすめ

従来の土量計算は、測点の数や担当者の判断によって結果が左右されやすく、設計変更が入るたびに手戻りが発生するという課題がありました。こうした負担を軽減する手段として注目されているのがドローン測量です。

ドローン測量では、上空から撮影した大量の画像を SfM(Structure from Motion) と MVS(Multi View Stereo) で解析し、高精度な点群データやオルソ画像を生成します。これらのデータは地形の凹凸を細かく反映しており、従来よりも実況に近い体積を短時間で把握できます。日本ではDJI製ドローンの利用が多く、安定したデータ取得が可能です。

ドローン測量の具体的なメリット

- 高精度かつ自動で計測 大量の測点を自動で取得するため、担当者によるばらつきが一切なくなり、複雑な地形でも精度の高い数量を短時間で算出できます。

- 手戻りの大幅カット 設計修正が入った場合でも、現場を測り直す必要はなく、既存の点群データをもとに即座に再計算ができるため、手戻りの負担と残業時間を大幅に削減できます。

- 現場全体の生産性向上 正確な地形データを迅速に共有できるため、工程管理や発注者への説明にも役立ち、現場の段取りがスムーズになり、全体の生産性向上につながります。

地形データを正確に蓄積できる点は、工程管理や発注者への説明にも役立ち、現場の生産性向上につながるでしょう。

関連記事:https://smx-kumiki.com/column/column18.html

土量計算のコストや時間を削減できるドローン測量サービス「くみき」

従来の土量計算は、測点の取得や図面調整に時間がかかり、担当者の経験によって精度が左右されやすいという課題がありました。

当社が提供している 「くみき」 は、ドローンを使った写真測量で地形をデータ化し、土量をすぐに、簡単に、計測できるサービスです。

ドローンで撮影した写真をもとに地形データを自動作成し、計測したい場所をクリックして囲むだけで、すぐに土量を把握できます。多時期での差も自動で計測されるため、簡単に比較することができます。

なお、「くみき」で算出される土量は、地形データをもとにした体積(㎥)です。本記事で解説した、ほぐし率や締固め率といった係数は、土質や施工方法、現場条件に応じて判断されるものであり、「くみき」が自動で補正・判断するものではありません。

一方で、くみきを活用することにより、そうした係数を適用する前段階となる「正確な体積」を、誰でも同じ条件で取得できます。理論として理解した土量計算を、実務で使う数値に落とし込むための「土台」を整える役割を担っています。

作成したデータはクラウド経由で共有でき、発注者・現場監督・施工会社などのパートナー企業とも同じ画面を見ながら確認できます。紙面上のやり取りや、担当者間で数値を合わせる手間も大幅に減らすことが可能です。

また、設計に変更が生じた場合でも、現場を測り直す必要はなく、既存データからすぐに再計測する事ができます。

「くみき」は建設業向けの ドローン測量サービスの中でも導入シェアナンバーワン。操作しやすい点も評価されています。

土量計算を効率化したい現場や、作業負担を減らしたい場面でどのように活用できるのか、丁寧にご提案いたしますので、まずは気軽にお問い合わせください。

▶︎ 資料ダウンロードページへ

▶︎ 今すぐ相談したい方はこちら