CASE STUDY導入事例

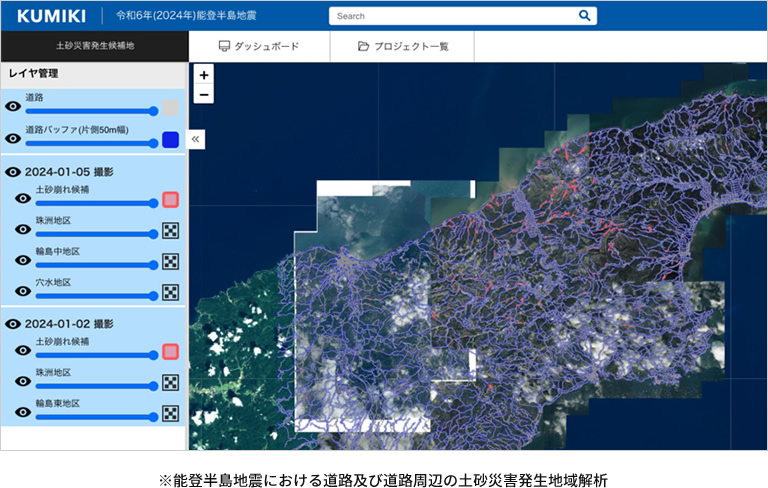

災害 早期土砂災害判定震災前後の光学画像の画像解析により、広域にわたる

背景と課題

能登半島地震においては、道路状況を把握できず、安全な移動や物資運搬の車両が数多く滞留する状態が発生。

技術的解決策

① 衛星データよりも航空写真が先に公開されたことから、航空写真をベースに土砂災害発生エリアを解析

導入効果

被災全容を掴むことが困難を極めた状況下、貴重な土砂災害情報として多くのユーザーに利用頂いた。

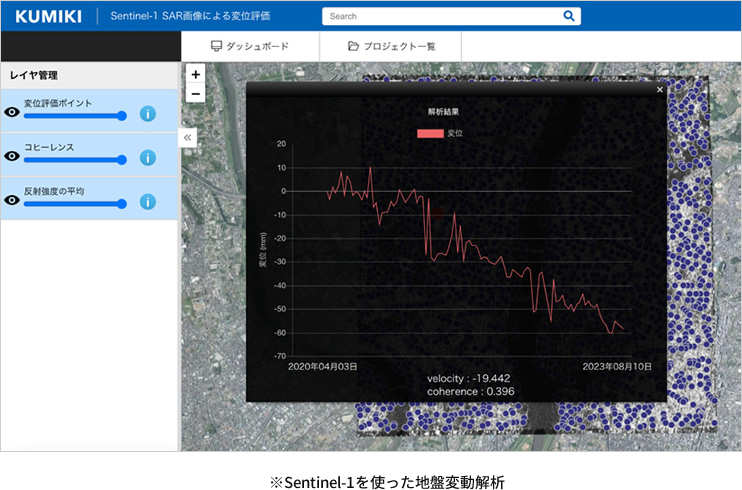

インフラ監視 地盤変動モニタリングSAR画像の干渉解析により、地盤の変動を面的かつ安価に

背景と課題

重要施設及び周辺において地盤に変異が生じると大規模災害につながる可能性があることから定期的に調査をしたいが、各点を全て実施測量するにはコストも時間もかかりすぎる。

技術的解決策

①SAR衛星データの干渉解析により地盤変動をmm単位で解析

導入効果

旧来型の測量に比べて広域を安価にでき、面的な確認が可能になった。GISシステムで提供されることで、任意のポイントを確認でき、納得感が高まった。

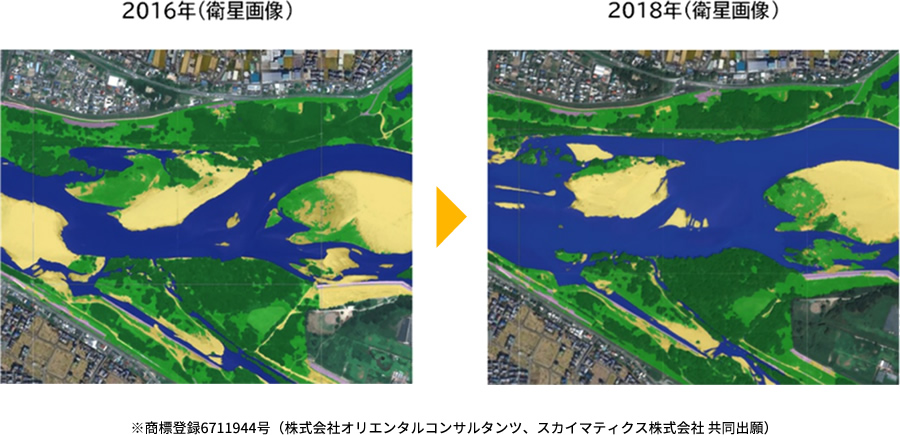

環境 河川点検の高度化衛星画像解析とUAV画像解析を活用したWeb GISによる

背景と課題

自然災害が激増する中で、より一層、河川管理の重要性が増しているが、河川管理者は年々減少しており、多大な労力と時間を要する河川管理業務を限られた人員のみで実施することは困難となっており、効率的かつ効果的に河川管理を行う手法の確立が求められている。

技術的解決策

① 衛星画像のAI解析により、平面的な河川全体の状態変化を把握し対策候補地を抽出(一次選定)

導入効果

少ない河川管理者でも、効率的に対策判断ができ、さらに従来は3-5年間隔でしかできなかった調査も適時にできることから、状態把握・評価・対策判断の時間的ズレを解消することも可能となる。

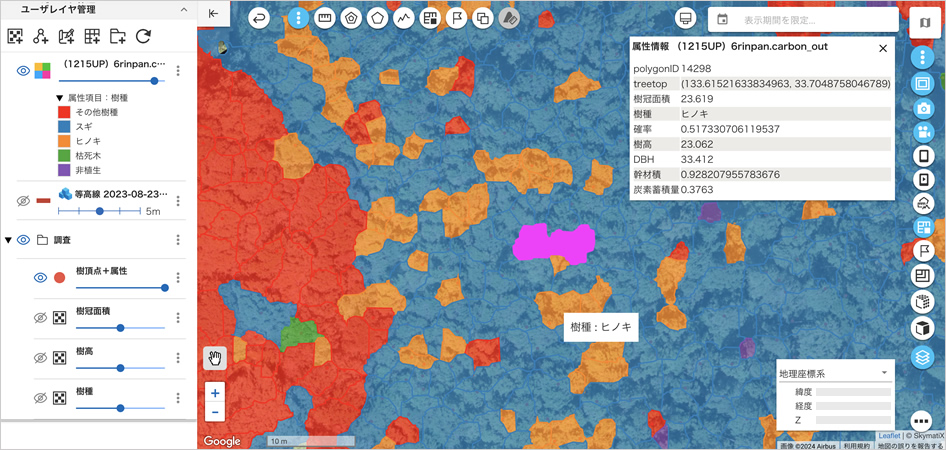

SDGs 森林モニタリング衛星画像とドローン画像の併用による画像解析により、

背景と課題

SDGsの高まりにより森林状態把握のニーズは高まっているが、レーザー測量ではコストと時間がかかりすぎ、ドローン測量では飛行に時間がかかりすぎ、人力測量では現実的に困難な中、新たなソリューションが求められる

技術的解決策

① ドローン画像解析により、数百haの資源量を解析

導入効果

衛星単体では困難な詳細解析、ドローンでは時間がかかりすぎる広域な解析を両立し、既存手法に比べてコストも期間も1/5〜1/10に削減した

海洋 赤潮の早期発見衛星画像解析とドローンによる詳細調査により赤潮発生箇所を早期特定

背景と課題

赤潮被害の軽減のために赤潮の早期発見と早期対策は重要な課題になっていた。燃料代の高騰により漁船による見回りコストも高騰しており、コスト削減も求められる

技術的解決策

① 衛星画像(しきさい)を解析し、植物プランクトンの主要な光合成色素濃度の表層濃度が高い場所を赤潮発生候補地として選定(一次選定)

導入効果

旧来型の測量に比べて広域を安価にでき、面的な確認が可能になった。GISシステムで提供されることで、任意のポイントを確認でき、納得感が高まった