レベル測量(水準測量)のやり方とは?

機器・手順・計算方法を解説

目次

建築や土木の世界では、構造物を正確な高さで施工することが求められます。

そのために欠かせないのがレベル測量(別名:水準測量)です。これはある地点とある地点の相対的な高さや高低差を正確に測るための基本的な測量手法で、建築や土木の現場では、地盤の高さを把握し、設計通りの施工を行うために欠かせない作業といえます。

本記事では、レベル測量の基本原理から使用機器、実際の測定手順、記録方法などを整理し、現場で迷わず作業に取り組めるようわかりやすく解説していきます。

レベル測量(水準測量)とは

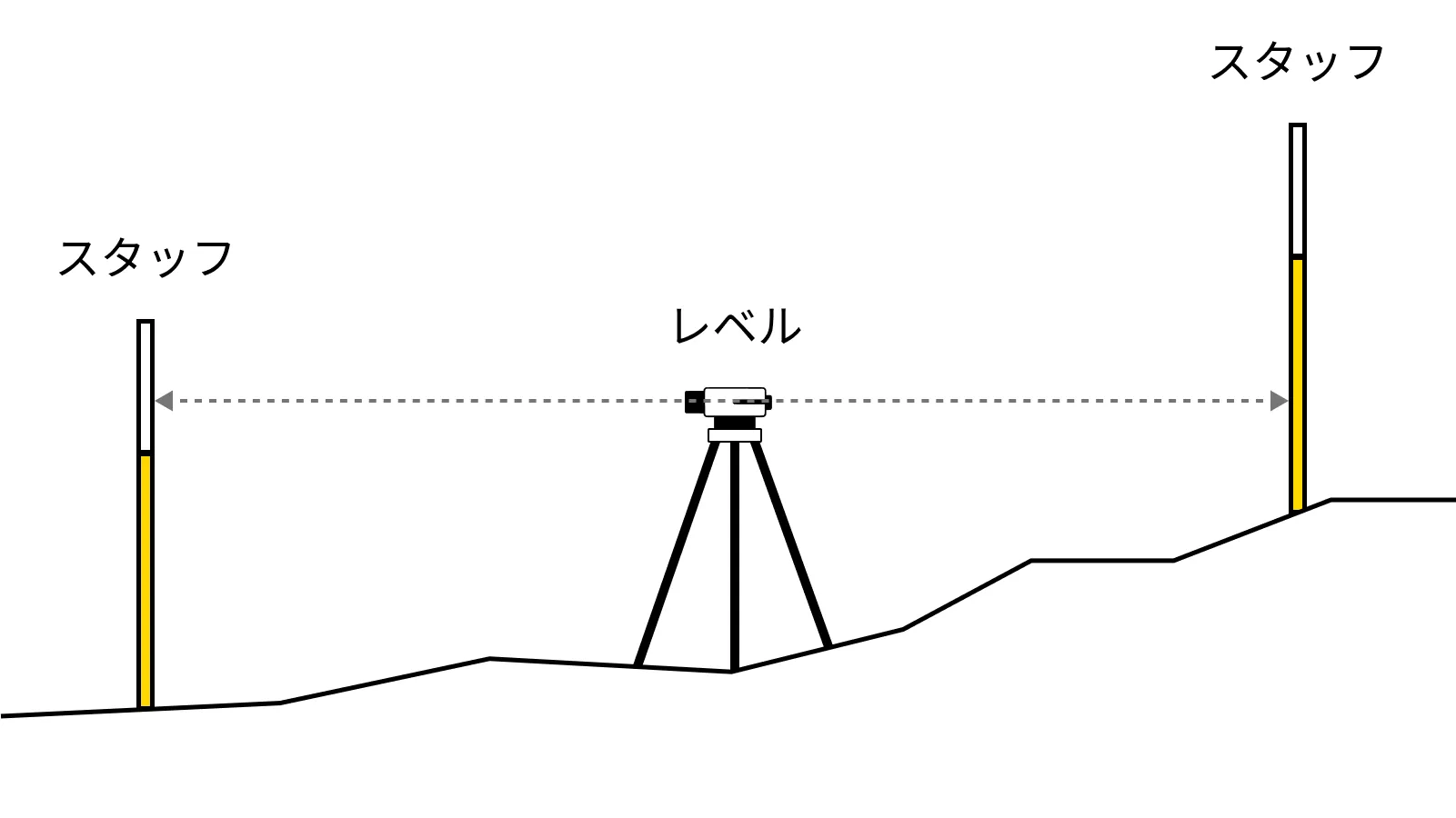

レベル測量は、2つの地点間における高低差を測定する測量方法です。水平に設置した測量機器(レベル)を使用し、スタッフと呼ばれる目盛付きの棒を各地点に立てて、読み取った値の差から地盤の高低差を算出します。

土木や建築の現場では、正確な高さや相対的な関係性の管理が精度管理に極めて重要なため、レベル測量が基本の測量手法として活用されています。

レベル測量(水準測量)の目的・実施シーン

レベル測量は、主に建物や構造物を水平に施工するための基準を確認したり、施工後の相対的な高さ関係を確認したりするために実施されます。たとえば、構造物を設計通りの高さで施工するための基準確認、基礎工事の掘削深さの管理、道路の勾配調整、造成地の地盤管理など、精度の高い管理が求められる場面で幅広く利用されています。

実施するのは、現場を管理する土木技術者や測量担当者で、施工会社や建設コンサルタント、工事の発注者側の技術職員が対象になることもあります。

高低差の把握は、設計図面との整合性や施工精度に直結するため、測量の正確さが求められます。

レベル測量(水準測量)に必要な機器・道具

レベル測量を行う際には、以下3つの機器が必要です。

- レベル

- 三脚

- スタッフ

いずれも正確な高さの測定を支える重要な道具であり、測量作業の精度と効率に大きく関わります。それぞれ詳しく解説します。

レベル

レベルとは、水平な視準線を確保する測量機器です。機器の中には望遠鏡と水準器が組み込まれており、スタッフに記されたメモリを読み取り、記録していきます。

レベルにはいくつかの種類があり、それぞれ精度や使い勝手が異なります。一般的にレベル測量で使用される「レベル」と言われる場合は、オートレベルまたはデジタルレベルを差しています。

レベルの種類

| 種類 | 特徴 | 精度 |

| オートレベル(自動レベル) | 最も一般的。内部の自動補正機構で水平を保つ。視準と読み取りが手動のため扱いやすく、現場での信頼性が高い。 | 高(数mm程度) |

| デジタルレベル | スタッフのバーコードを自動で読み取り、標高をデジタル表示。読み取りミスや計算ミスを防げる。 | 非常に高い(1mm程度) |

| レーザーレベル(回転レーザーレベル) | 水平レーザーを360度に照射し、受光器で高さを検出。複数人で同時に作業ができ、内装や造成工事などに適している。 | 中(数cm程度) |

| ハンドレベル | 手持ち型で簡易的に高さを確認。小規模な測量や目安として使用される。 | 低(精度は劣る) |

どのレベルを使用するかは、求められる精度や作業環境に応じて選ばれます。なお、具体的な使い方については後半の章で詳しく解説します。

三脚

三脚は、レベル機器を安定して設置するための支持器具です。地面にしっかりと固定できるよう脚部はスパイク状になっており、高さも調整できます。

レベルは正確な水平状態でなければ正しく測定できないため、水準器を使って水平を確認し、補正ねじで精密に調整します。

スタッフ

スタッフは、目盛が印刷された縦長の棒状の道具で、測点に立ててレベルから視準することで高さを読み取ります。

種類としては、バーコード付きの「デジタルスタッフ」や、軽量で折りたたみ式の「アルミスタッフ」などがあります。使用時にはまっすぐ立てることが重要で、傾いていると測定値に誤差が生じます。

【手順】レベル測量(水準測量)のやり方

レベル測量は、機器を正しく設置し、読み取り・計算・記録の手順を丁寧に行うことで、正確な高低差を把握できます。

ここでは、基本となる5つのステップを順に解説します。

1)レベル機器を設置する

最初に、三脚を安定した場所に立て、レベル機器を取り付けます。

レベルは正確な水平状態でなければ正しく測定できないため、水準器を使って水平を確認しながら、補正ねじで精密に調整します。

三脚の脚はしっかりと地面に固定し、レベル本体がぐらつかないようにします。

次に、機器本体の水準器を確認しながら、レベルねじと三脚の微調整で水平を調整します。オートレベルの場合は、自動補正機構によって自動的に水平をとるため、レベルねじを使っておおよその水平が出ていれば作業可能です。

ただし、最終的に気泡が円の中央に収まっていることを必ず確認します。

2)ベンチマーク(基準点)にスタッフを立てる

測量は、既知の標高を持つ地点「ベンチマーク(BM)」から始めます。

BMにスタッフを垂直に立て、レベルでスタッフを視重し、数値を読み取ります。この読み取りは「後視(BS)」と呼ばれ、以降の標高計算の起点になります。

スタッフはできる限りまっすぐに立て、読み取り時は前後に軽く揺らすと、視準線とスタッフが垂直に合う瞬間の目盛(最小値)を確認しやすくなります。

3)測りたい地点にスタッフを移動し、前視を取る

次に測りたい地点にスタッフを移動し垂直に立てて、そのスタッフの目盛を再びレベルで読み取ります。これが「前視(FS)」です。

前視の読み取りでも、スタッフの垂直保持と読み取りの正確さが精度を左右します。

4)高さ(標高)を計算する

標高は、以下の式で求められます。

新しい標高 = ベンチマークの標高 + 後視 - 前視

レベル測量では視準値の差によって正確な高さを計算できます。

5)野帳(レベルブック)に記録する

読み取った数値は、その都度レベルブック(野帳)に記録します。記録の形式には決まりがあり、後視・前視・標高などを整理して書き残すことで、後からの確認や誤差検証が容易になります。

記入ミスや転記漏れを防ぐためにも、現場での記録は丁寧に行う必要があります。

※ターニングポイントとは

レベルの視準距離には限界があるため、1回の設置で複数の地点を測るのが難しい場合があります。

このようなときに用いるのが「ターニングポイント(TP)」です。TPは一時的な中継点で、前視と後視の両方をここで取り、次の機器設置に引き継ぐ役割を果たします。

TPを使うことで、より広い範囲でも精度の高い水準測量をを連続で実施できるようになります。

【機器別】レベル測定機の使い方

レベル測定に使われる機器には複数の種類がありますが、現場でよく使われるのは「オートレベル」と「レーザーレベル」です。

ここでは、2つそれぞれの使い方と注意点を解説します。

オートレベル(自動レベル)

オートレベルは、内部に自動補正機構を備えた光学式のレベル機器です。視準と読み取りは目視で行いますが、現場での扱いやすさと高い精度から、もっとも広く使われているレベルです。

一般的な使い方は以下の通りです。

- 三脚を安定した場所に立て、機器を設置する

- レベルねじを使って、水準器の気泡を中心に合わせる

- 望遠鏡でスタッフを視準する

- ピントを調整し、目盛を読み取る

三脚の脚は地面にしっかり押し込み、機器がぐらつかないように固定します。視準時は、スタッフを前後に軽く揺らし、最小値となる目盛を読み取るのが基本です。特に風の強い日は、スタッフの安定性に注意が必要です。

レーザーレベル(回転レーザーレベル)

レーザーレベルは、水平レーザーを360度照射することで、任意の地点で高さを測定できる機器です。作業者が離れた場所にいても受光器で高さを確認できるため、省人化や効率化に適しています。

一般的な使い方は以下の通りです。

- 平坦な場所に機器を据え付けて起動する

- スタッフに受光器を取り付ける

- 受光器を上下にスライドさせ、レーザーを検知する

- 検知位置を基準にして、既知の高さと比較し高低差を測定する

レーザーは目視しづらいため、受光器のディスプレイや音によって検出位置を特定します。屋外では直射日光の影響でレーザーの検出が難しくなる場合もあるため、感度調整や遮光対策が必要になる場合があります。特に広い現場や内装作業では高い利便性を発揮しますが、精度が重視される場面ではオートレベルとの併用が望ましいケースもあります。

レベル測量(水準測量)の見方・読み方

レベル測量では、レベル機器を通してスタッフ(標尺)に記された目盛を読み取り、測点の高さを把握します。

重要なのは、「視準線がスタッフと交差する位置の目盛を、正確に読みとること」です。

スタッフには、1mごとに大きな数字、10cm単位の中間目盛、さらに1cm単位や5mm単位の細かい目盛が印刷されています。視準線と交わる位置の数値が「読み値」となり、これを後視や前視として記録します。

レベル用スタッフの目盛には、十字形と楔形の2種類があります。十字形は視認性が高く初心者にも扱いやすいのが特徴で、一般測量に広く使用されます。一方、楔形は先端で目盛を読み取るため精度が高く、5㎜単位の精密測量に適しています。

誤差の許容範囲は?

レベル測量では、読み取りや記録にわずかなズレが生じることがあります。実際の測量ではある程度の誤差が出ることを前提に、誤差の許容範囲が決められており、これを超えると再測量が必要になります。

国土地理院が定める基準によると、たとえば「二級水準測量」の場合、誤差の許容範囲は5mm × √S(Sは片道の測定距離[km])とされています。

たとえば1kmの距離を測った場合、「5mm × √1=5mm」以内であれば誤差の範囲内として認められます。それを超えてしまうと、精度が足りないと判断され、再測量が必要になります。

参照:水準測量(新設・再設・改測・地盤変動調査)製品仕様書 品質の要求及び評価|国土地理院

レベル測量(水準測量)の計算方法

レベル測量では、後視(BS)と前視(FS)の読み取り値をもとに、基準点との高低差を計算します。基本となる計算式は以下のとおりです。

標高 = 既知点の標高 + 後視 - 前視

たとえば、基準点の標高が100.000m、後視が1.500m、前視が1.800mの場合、

100.000 + 1.500 - 1.800 = 99.700m

このようにして、各測点の標高を順に求めていきます。

現場では、ターニングポイント(中継点)をはさみながら複数地点を測ることも多く、その場合も同様の計算を繰り返すことで全体の標高差と相対高度の関係を導き出します。

レベル計算アプリとは

レベル計算アプリは、測量で記録した後視・前視の数値を入力するだけで、自動的に標高や高低差を計算してくれるツールです。スマートフォンやタブレットで使用できるものもあり、野帳の電子化や記録ミスの防止にも役立ちます。

主な機能としては、標高計算、平均差の算出、観測データの保存・共有、閉合差(測量の始点と終点の高低差の誤差を示す値)のチェックなどがあり、複数区間にわたる測定や閉合差の確認もスムーズに行えます。手計算の手間を減らし、ミスの少ない作業をサポートしてくれます。

レベル測量(水準測量)のレベルブック(野帳)の書き方

レベルブック(野帳)は、測定した数値を記録し、標高や高低差の計算結果を整理するための帳面です。基本的な記録項目は「点名」「後視(BS)」「前視(FS)」「高さ(HI)」「標高(TP)」などで、観測の流れに沿って上から順に記入していきます。

たとえば、基準点の標高が100.000mで後視が1.500m、前視が1.800mの場合、新しい点の標高は「100.000 + 1.500 - 1.800 = 99.700m」と記入します。

最近では、エクセルや専用アプリを使って自動計算できる形式もあり、手計算の負担を減らしながら記録ミスも防げます。現場での記録は手書き、事務所で整理する際にデジタル化する方法も有効です。

レベル測量(水準測量)のやり方のコツ

レベル測量は基本的な流れが単純である一方で、わずかな操作の差で精度に大きな違いが生じる場合があります。

ここでは、基本的な流れを踏まえたうえで、より精度を高めるための実践的なコツを紹介していきます。

スタッフは前後に揺らす

視準の際は、スタッフを前後にゆっくり揺らして最小値(スタッフが垂直なときの読み)を確認します。これは、レベルの視準線とスタッフが完全に垂直になったとき、最も正確な目盛が現れるためです。

このとき注意したいのが、「速く揺らしすぎないこと」と「左右には揺らさないこと」です。速い動きでは目盛の変化を正確に追えず、左右の揺れは垂直関係を崩す要因になります。動作はゆっくり、滑らかに行うのがポイントです。

レベル機器は「しっかり水平」に調整する

レベルは一見水平に据え付けられていても、微妙な傾きがあると視準線にズレが生じ、全体の測定精度に大きく影響してきます。特に連続して複数地点を測る場合、その誤差は累積しやすくなり、場合によっては致命的な測量誤差に繋がる可能性があります。

調整の際は、まず三脚の脚でおおまかに水平を取り、次にレベル本体の水準器を見ながら、レベルねじで気泡が円の中心にぴったり合うように微調整します。

作業の途中でも、気泡の位置をこまめに確認する習慣をつけることで、測定精度が安定します。

スタッフはまっすぐ、手を添えずに立てる

スタッフは垂直に立てて使うことが基本です。傾いた状態では、目盛が視準線よりも高く表示され、測点の高さが実際より低く記録されてしまいます。

初心者に多いミスとして、風で倒れないように手で握って支えてしまうケースがありますが、このとき手の圧力で無意識に傾いてしまうことがあります。基本は「地面にしっかり立てて、手は軽く添える」程度。さらに、スタッフの裏側を軽く支える形が理想です。スタッフ自体に気泡を取り付ける道具もあるので、併用するとより精度の向上が見込めます。

レベル測量(水準測量)を行うときの注意点

レベル測量で信頼できる結果を得るためには、全体の作業に一貫した注意が求められます。

まず、機器やスタッフが汚れていたり破損していると、正確な読み取りができません。作業前後には必ず点検・清掃を行いましょう。

また、観測中の記録ミスを防ぐためには、測点ごとに確認しながら野帳に記入することが大切です。まとめて記録するとミスの原因になるので、1側点づつ、確実に記録していきましょう。

さらに、天候や地盤状況にも注意が必要です。強風時や柔らかい地面では、機器や三脚の安定性が損なわれ、誤差の原因になります。安全かつ安定した環境で測定を行うことが、高精度で信頼性の高い測量結果につながります。

【FAQ】レベル測量(水準測量)のやり方に関するよくある質問

レベル測量の基本的な流れはシンプルですが、実際の作業では実務上の疑問が多く寄せられます。ここでは、よくある2つの質問に答えていきます。

1人でのレベル測量(ワンマン測量)のやり方は?

レベル測量は通常は2人1組で行いますが、レーザーレベルと受光器を組み合わせることで1人で測定することも可能です。機器を据え付けたら、自分でスタッフを持って移動し、受光器の反応で高さを読み取る流れです。

人手をかけずに作業できる利点はありますが、移動距離が長くなると効率が落ちるほか、読み取りミスの確認が1人では難しいという面もあります。

高精度な測定が求められる場面では、補助的な手法として活用するのが現実的です。

レベル測量と距離の決まりは?

レベル測量では、レベル機器からスタッフまでの視準距離に上限が設けられています。これは、視準線の傾きや大気の影響による誤差を抑えるためのもので、精度を保つうえで非常に重要な基準です。

国土地理院が定める「作業規程の準則」によれば、等級ごとの最大視準距離は以下のとおりです。

| 等級 | 最大視準距離 |

| 1級水準測量 | 50m |

| 2級水準測量 | 60m |

| 3級・4級水準測量 | 70m |

| 簡易水準測量 | 80m |

また、精度を保つためには、前視と後視の距離ができるだけ等しくなるように機器を設置する「センターレベリング」が基本です。視準距離に偏りがあると、気差や視準誤差の相殺ができず、測定精度への影響が生じやすくなります。

誰でもかんたん。ドローン測量は「くみき」

レベル測量は現場での高さ管理に欠かせない基本作業ですが、広範囲の測量や繰り返しの作業には時間と手間がかかります。

そうした課題を解決する手段として注目されているのが、ドローンを活用した測量です。求められる測量の精度や水準によって適用できないシーンもありますが、広範囲を短時間で測量することでき、生産性の向上にも大きく貢献する技術となっています。

「くみき」は、処理・解析・データ管理までをクラウド上で一元管理できる、国産のクラウド型ドローン測量サービスです。専用ソフトのインストールは不要で、ウェブブラウザ上で簡単に操作できるため、現場経験が浅い方でもすぐに実務に活かすことができます。

生成した地形データについては、クラウドを通じてすぐに発注者、現場監督、関係者などと共有できます。導入シェアNo.1で日本中の現場に導入されていることも安心です。

操作に慣れていない人でも扱いやすく、現場とオフィスの情報共有を効率化したい現場に適しています。手間のかかる測量業務を省力化し、業務全体のスピードと精度を底上げしたいと考えている方は、「くみき」の導入をご検討ください。

まずは資料を見てみませんか?

くみきの機能・料金・導入事例をまとめた「サービス資料」無料配布中!

▶︎ 資料ダウンロードページへ

▶︎ 今すぐ相談したい方はこちら