ドローン(UAV)測量のやり方とは?

機材・手順・時間・注意点を解説

目次

近年、建設や土地開発の分野で急速に普及しているのが「ドローン測量(UAV測量)」です。無人航空機(ドローン)を用いて上空から地形データを取得する手法で、従来の地上型測量に比べて安全かつ効率的に広範囲をカバーできることから、作業の迅速化と省力化が期待されています。

ただし、ドローンを使った測量は、単なる空撮では成り立ちません。正確な測定データを得るためには、機材の選定からソフトウェアの準備、飛行計画の立案、標定点の設置、データ解析、さらには関連法令(航空法・測量法)への対応まで、段階的かつ精緻なプロセスを踏む必要があります。

本記事では、ドローン測量の仕組み、必要な機材、実施手順、所要時間、効率化の工夫、留意点まで、初心者にも理解しやすい形で解説していきます。導入を検討している方、運用を見直したい方は、ぜひ参考にしてください。

ドローン(UAV)測量とは

ドローン測量とは、無人航空機(UAV:Unmanned Aerial Vehicle)を用いて空中から地表の情報を収集し、画像処理技術を活用して地形や構造物の三次元データを取得する測量手法です。主にSfM(Structure from Motion)とMVS(Multi View Stereo)いう画像解析技術を組み合わせることで、高精度な点群データ、オルソ画像などの地形データを生成し、高精度な地形形状や寸法把握を可能にします。

| 比較項目 | ドローン(UAV)測量 | 従来の地上型測量 |

| 測量範囲 | 広範囲を一度にカバー可能 | 測点ごとの逐次作業 |

| 所要時間 | 短時間(飛行と撮影で完結) | 長時間(地上での手作業が中心) |

| 安全性 | 危険地形でも遠隔作業が可能 | 作業者の立ち入りが必要な場合あり |

| 必要人員 | 少人数で運用可能 | 複数人の現場作業が必要 |

| 天候の影響 | 雨風に弱い(飛行制限あり) | 比較的対応しやすい |

| 初期コスト | 機材・ソフトウェア導入が必要 | 機材や人員コストが継続的に発生 |

従来の地上型測量との比較

ドローン測量は、土木・建設・農業・災害調査など、さまざまな分野で導入が進んでいます。

仕組み・基本原理

ドローン測量の基本的な流れは、以下の2段階に分かれます。

1)空撮画像の取得

ドローンに搭載されたカメラで地表を上空から撮影します。多角的に重なり合う写真を取得することで、SfM・MVS技術を用いた処理が可能になります。

2)画像解析による三次元モデルの構築

次に、取得した画像データをソフトウェアで処理し、各写真の位置関係や重なりをもとに三次元点群(3D点群データ)を生成します。ここに標定点(GCP:Ground Control Point)の情報を加えることで、モデルに正確な位置情報が付加され、地形図や出来形図として活用できるようになります。

メリット・デメリット

ドローン測量には多くの利点がありますが、一方で留意すべき課題も存在します。

メリット

主なメリットとして、効率性・安全性・高密度なデータ・コスト削減に関する以下のような点が挙げられます。

- 従来の地上測量に比べて作業時間が大幅に短縮される

- 急斜面や危険区域でも、人が立ち入らずに遠隔でデータ取得が可能

- 広範囲を高解像度で撮影でき、3Dモデルやオルソ画像としても活用可能

- 人件費や作業日数を削減でき、特に大規模現場でコスト有利性が高い

デメリット

一方のデメリットは、気象条件の影響・法的制約・精度の限界・導入コストといえます。具体的には、以下のとおりです。

- 強風・雨天時には飛行が困難

- 航空法や測量法などに基づく申請や許可が必要

- 高精度な測量には標定点設置やRTK等の技術的な補完が不可欠

- 機材やソフトウェアの初期費用、操縦者の育成、技術習得が必要

【一覧】ドローン(UAV)測量に必要なもの

ドローン測量を正確かつ効率的に行うには、専用の機材とソフトウェアの両方が欠かせません。単にドローンを飛行させるだけでは十分な測量精度は得られないため、撮影機材だけではなく、高度なデータ処理を行うアプリ・ツールとの組合せが重要な役割を果たします。

ここでは、測量に必要なハードウェアとソフトウェアをそれぞれ紹介します。

ハードウェア(機材)

まずは実際の測量に必要とされる主要なハードウェアを役割や用途で整理して紹介します。

| 分類 | 機材・要素 | 主な役割・用途 |

| ドローン機体 | UAV(回転翼/固定翼) | 空撮・飛行プラットフォーム |

| カメラ | 可視光カメラ | 写真測量用の高解像度撮影 |

| GPS機器 | GNSS / RTKモジュール | 測位精度の向上、GCPと連携した空間補正 |

| GCP | 標定点マーカー | 三次元モデルの正確な位置合わせに必要 |

| PC・タブレット | 飛行計画・データ処理用端末 | 操作、飛行監視、データ解析 |

| バッテリー類 | ドローン・送信機用バッテリー | 長時間飛行・現場対応用の予備電源 |

ソフトウェア(アプリ・ツール)

続いて、測量の各工程において役立つ代表的なソフトウェアを紹介します。ここでは、ドローンについては、日本で最も使われているDJIをベースに解説します。

| 用途 | ソフトウェアの例 | 主な機能・特徴 |

| 飛行計画 | DJI GS Pro | 自動航行ルート作成、撮影間隔・重なり率の設定 |

| 撮影・航行 | DJI Pilot | 実際の飛行操作とカメラ制御 |

| SfM処理・3D復元 | KUMIKI | 写真から点群・オルソ画像・DSM生成が可能 |

| SfM処理・3D復元 | KUMIKI | 精度の高い3D復元、GCPとの連携も可能 |

| オルソ化・GIS分析 | KUMIKI | 高機能な地理情報解析、オルソ画像・点群の重ね合わせ等 |

| クラウド処理 | KUMIKI | 撮影データのクラウドアップロードと自動処理 |

【手順】ドローン(UAV)測量のやり方

ドローン測量は、「飛行して撮影」だけの単純な作業ではありません。高精度の成果物を得るためには、事前計画から飛行、撮影、解析までの複数の工程を段階的かつ適格に実施する必要があります。

この章では、現場でドローン測量を行う際の基本的な流れを5つのステップに分けて、順を追って解説していきます。

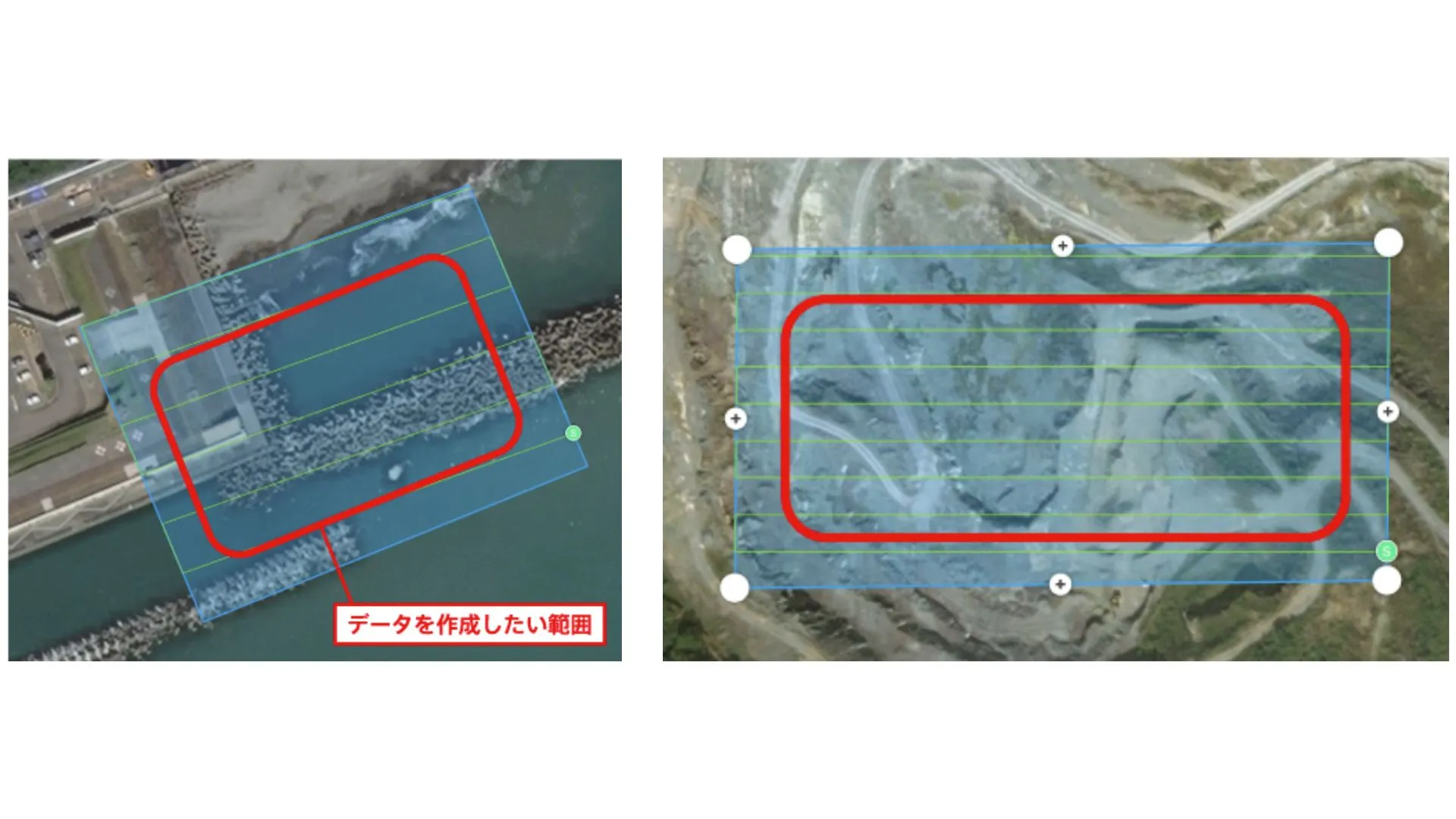

1)測量計画の立案と飛行エリアの設計

まずは、目的と対象エリアを明確にし、どのようなフライトを実施するかを計画します。

撮影対象の範囲や解像度、飛行高度、ラップ率(オーバーラップ・サイドラップ)などを決定し、使用する機体やセンサー性能に応じて最適な飛行ルートを設計します。あわせて、地形や障害物の確認、周辺環境(人家・電線・電波障害の原因になるアンテナ等など)も事前にチェックし、安全に飛行できる条件を整えていきます。

飛行計画の作成には、DJI GS Proなどの専用アプリが用いられ、自動航行ルートや撮影間隔の設定が可能です。

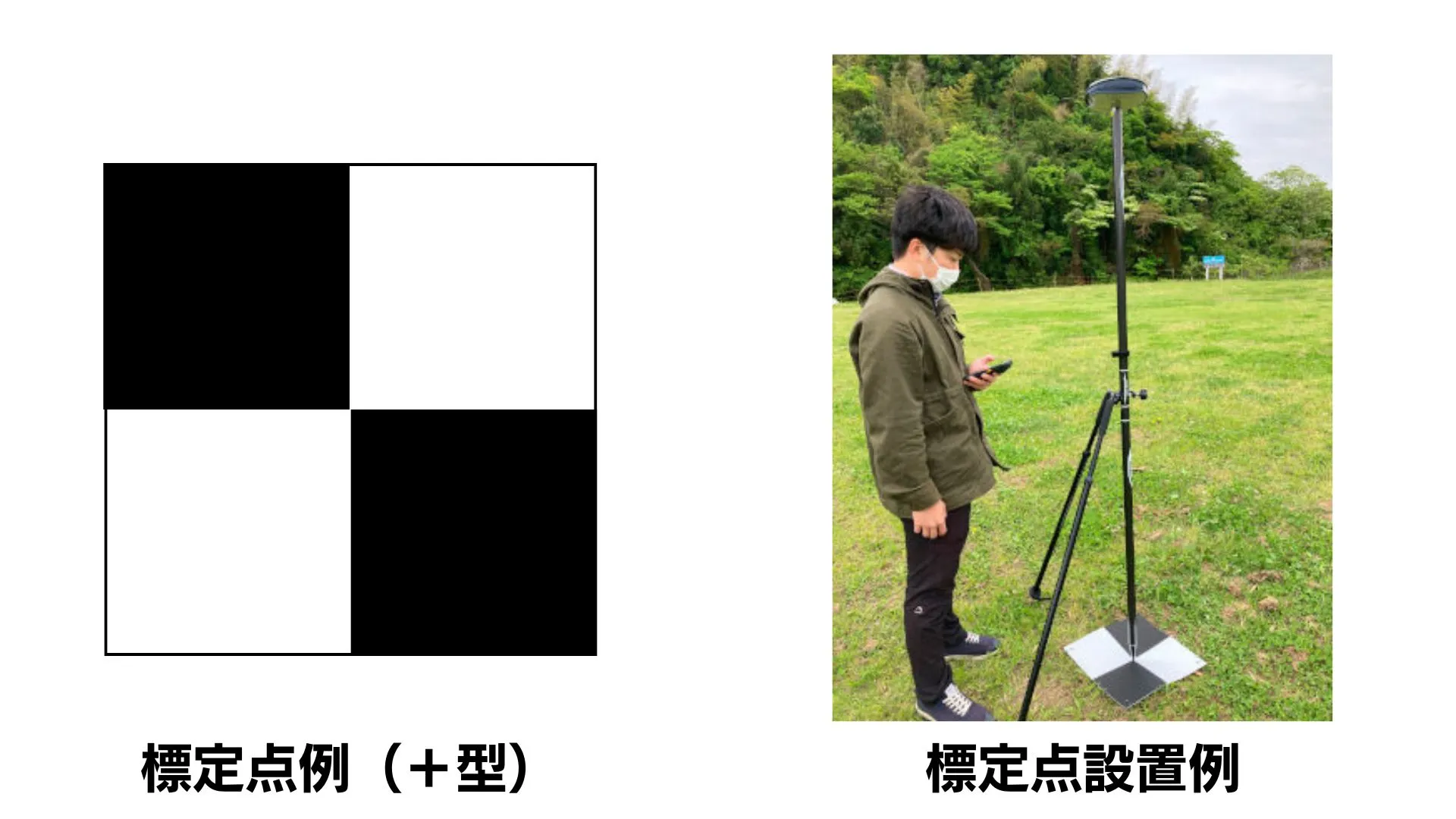

2)標定点の設置

特に建設現場で公共工事測量基準の出来形管理向けの測量精度を確保するためには、標定点(GCP)を地表に設置する工程が欠かせません。

標定点とは、地面に設置された高精度な座標を持つ目印で、撮影画像と実際の地形との位置合わせに使われます。測量範囲全体をバランス良くカバーするように複数設置し、それぞれの座標はGNSS測量機などで正確に測定します。

3)機体・カメラ・バッテリーの点検と準備

飛行当日のトラブルを防ぐためには、ドローン本体やセンサー類の事前点検が不可欠です。

主なチェックポイントは以下の通りです。

- 機体の動作確認(プロペラやジンバルの異常有無)

- 電波状況の確認(GNSS衛星の検知数)

- フェールセーフ(安全装置)の設定、内容

- カメラの設定(画質・ISO・シャッター速度の固定)

- バッテリーの充電・予備の確保

- メモリカードのフォーマット確認

また、飛行許可証の携行や、飛行禁止エリアに該当しないかの最終チェックも忘れてはいけません。

4)ドローンによる撮影・飛行の実施

準備が整ったら、計画に沿って実際の飛行と空撮を行います。

自動航行アプリを使用することで、事前に設定した飛行ルートを正確にトレースしながら、指定間隔で静止画を撮影できます。オペレーターおよび監視者は、飛行中のドローンの挙動や通信状況をリアルタイムで監視し、異常時には迅速に対応できる体制を整えておく必要があります。

飛行中に特に注意すべき項目は以下の通りです。

- 撮影画像のブレ・露出不足がないか

- GNSS衛星の受信状況

- 通信の安定性(ロストリンク防止)

5)データ取得後の整理と出来形測量への反映

撮影が完了したら、記録された画像データを解析ソフトに取り込み、三次元点群やオルソ画像の生成を行います。

スカイマティクス社のクラウド型ドローン測量サービス「くみき」を用いることで、以下の工程を全て自動で処理することが可能です。

- 撮影画像の位置・姿勢を解析(写真の整列)

- 高精度な点群データを生成(密な3D情報)

- オルソ画像・DSM(デジタルサーフェスモデル)の作成

- GCP(標定点)情報を用いた位置補正による精度向上

こうして得られた成果物は、出来形管理図や地形図として活用され、建設現場の進捗管理や数量計算、公共測量にも利用されます。

ドローン(UAV)測量にかかる時間(歩掛)

ドローン測量に必要な作業時間は、測量範囲や飛行回数などの条件により変動しますが、一般的な従来の地上測量と比べると作業効率が高く、1日あたりの処理可能面積が大きい点が特徴です。

以下に、一般的な作業内容とおおよその所要時間の目安を示します。

| 作業内容 | 所要時間(目安) |

| 測量計画の立案・現地確認 | 10分〜2時間 |

| 標定点の設置(5〜10点) | 1〜2時間 |

| 機体・機材の準備・点検 | 30分〜1時間 |

| ドローンによる空撮(20ha程度) | 15分程度 |

| データの整理・バックアップ | 30分くみきを使えば不要 |

| SfM処理・オルソ画像作成 | 数時間〜半日 |

これらの工程をすべて含めても、現場での作業は実質1日以内に収まるケースが大半です。

なお、国土交通省が示す公共測量における「新技術活用型」の歩掛も整備されつつあり、特記仕様書への準拠が求められる場面では、該当の資料を参考にするとよいでしょう。

ドローン(UAV)測量を効率化するための3つのポイント

ドローン測量は効率的な手法として注目されていますが、実際の現場では「飛行・撮影に時間がかかる」「データ処理が重い」「標定点設置が手間」などの課題に直面することも少なくありません。

ここでは、現場で実践されている代表的な効率化手法を3つ紹介します。

飛行ルートの最適化

効率化の第一歩は、無駄のない飛行ルートを設定することです。特にラップ率(オーバーラップ・サイドラップ)を過剰に設定しすぎると、撮影枚数やバッテリー消費、データ容量が増加し、作業時間も長引きます。

処理ソフトの特性や要求精度に応じて最適なラップ率を設定することが重要です。

標定点を省略できる手法の活用

標定点(GCP)の設置と測位には時間と労力がかかりますが、RTK(リアルタイムキネマティック)やPPK(後処理キネマティック)といった測位補正技術を活用すれば、GCPを大幅に省略する事も可能です。

例えば、ドローンにRTK対応の受信機を搭載し、GNSS基準局と連携することで、飛行中に高精度な位置情報を記録できます。これにより、標定点の設置作業が不要または最小限で済み、事前準備の負担が大幅に減少します。

撮影画像の自動整理と処理の高速化

撮影後のデータ処理も、ドローン測量におけるボトルネックの一つです。SfM処理に伴う画像整理や点群生成は、多くの時間と作業負担を伴います。撮影枚数が数百枚〜数千枚に及ぶこともあるため、手動での処理には限界があります。

このような場合はくみきのようなクラウドベースの処理ツールや、AIによる画像選別・整列機能を備えたソフトウェアを活用することで、作業の自動化と精度向上が可能となり、全体の工程時間を大幅に短縮できます。

ドローン(UAV)測量における注意点

ドローン測量は高効率・高精度な手法として普及が進んでいますが、ドローン測量を安全かつ合法的に実施するには、法令順守や精度管理に関する知識と準備が不可欠です。以下に、特に重要な3点を整理して解説します。

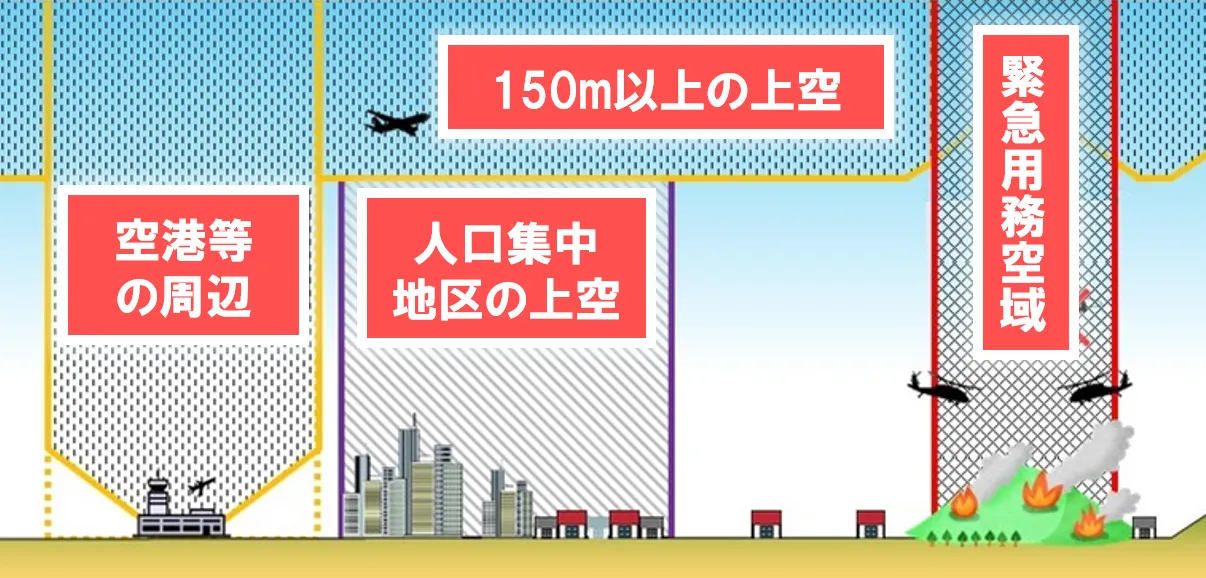

必要な許可や免許・資格に関すること

業務でドローンを使用する場合、以下の飛行条件に該当する場合には、航空法に基づく国土交通省への許可・承認が必要です。

- 人口密集地(DID地区)での飛行

- 目視外飛行(BVLOS)

- 夜間飛行

- 人または物件との距離が30m未満になる飛行

- 高度150m以上の空域での飛行

また、2022年より開始された「無人航空機操縦者技能証明制度」では、特定飛行の範囲拡大に応じて一等または二等の国家資格が求められます。さらに、業務として測量を請け負う場合には、測量法に基づき、測量士または測量士補の資格が必要です。

出典:

精度や誤差に関すること

ドローン測量では、測量で得られる成果物(点群データやオルソ画像)には、さまざまな誤差が含まれる可能性があります。主な誤差要因には以下のようなものがあります。

- カメラのレンズ歪み・ジンバルの傾き

- GPS測位誤差(特に単独測位時)

- SfM処理時の画像の不整合

- 地表面の起伏や樹木の影響

これらの誤差は、GCPを活用した位置補正やRTK/PPKによる測位補正を行うことで軽減できます。ただし、完全に誤差をゼロにすることは不可能であり、精度要件が厳しい公共測量では、事前に基準を明示し、検証点(チェックポイント)を設定し、基準精度に適合しているかを検証する必要があります。

ドローン測量の導入ならシェアNo.1の「くみき」がおすすめ

従来の地上型測量では、作業員が現場を移動しながら手作業で測点を記録する必要があり、広範囲や繰り返しの調査では時間と人手の確保が課題でした。特に広範囲な現場や、繰り返しの作業が求められるプロジェクトでは、効率面で大きな課題を抱えるケースも少なくありません。

ドローン測量は、そうした課題を解決する優れた手段です。

「くみき」は、処理・解析・データ管理までをクラウド上で一元管理できる、国産のクラウド型ドローン測量サービスです。専用ソフトのインストールは不要で、ウェブブラウザ上で簡単に操作できるため、現場経験が浅い方でもすぐに実務に活かすことができます。

生成した地形データについては、クラウドを通じてすぐに発注者、現場監督、関係者などと共有できます。導入シェアNo.1で日本中の現場に導入されていることも安心です。

測量の「スピード」「安全性」「精度」を一段階引き上げたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

まずは資料を見てみませんか?

くみきの機能・料金・導入事例をまとめた「サービス資料」無料配布中!

▶︎ 資料ダウンロードページへ

▶︎ 今すぐ相談したい方はこちら